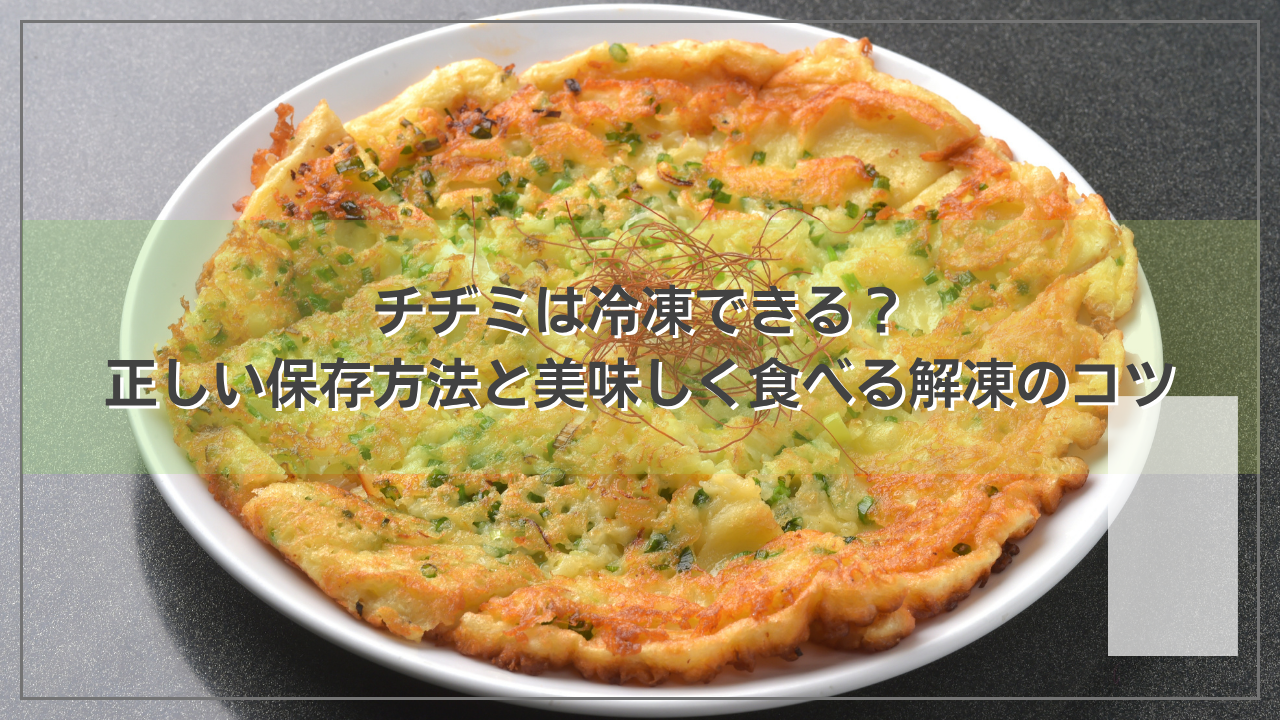

チヂミを多めに作ったとき、「冷凍できるのかな?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

実はチヂミは焼いた後に冷凍すれば約1か月ほど美味しさを保ちながら保存できるんです。

ただし、具材の選び方や保存の仕方を間違えると、解凍後にべちゃっとしたり風味が落ちてしまうこともあります。

この記事では、チヂミを冷凍するメリット・デメリットから、正しい保存手順、解凍のコツまでを徹底解説。

さらに、冷凍チヂミを活用したアレンジレシピも紹介するので、最後まで読めば「冷凍してもおいしいチヂミ」を楽しめるようになります。

作り置きしたい方や、食卓のバリエーションを増やしたい方にぴったりの内容です。

チヂミは冷凍できる?保存の基本ポイント

チヂミは作りすぎてしまうことも多い料理ですよね。

そんなときに便利なのが冷凍保存です。

冷凍しておけば作りたての風味をある程度保ちながら、好きなときに食べられるようになります。

ただし、冷凍にはちょっとしたコツがあり、それを知らずに保存すると食感が損なわれることもあります。

ここでは、チヂミを冷凍するときに知っておきたいメリットやデメリット、そして具材選びの注意点を見ていきましょう。

チヂミを冷凍するメリットとデメリット

チヂミを冷凍するメリットは、なんといっても手軽に保存できて、食べたいときにすぐ楽しめることです。

まとめて作っておくことで調理の手間を減らせますし、急な来客や小腹がすいたときにも便利です。

一方でデメリットもあります。

野菜のシャキシャキ感は冷凍後に失われやすいため、作りたての瑞々しさを求める人には少し物足りなく感じるかもしれません。

また、冷凍期間が長くなると風味が落ちてしまう点も注意が必要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 好きなときに食べられる | 野菜の食感が変わる |

| まとめ作りで時短になる | 長期保存で風味が落ちる |

| 小分けにしておけば便利 | 保存方法を間違えると乾燥する |

冷凍に向いている具材・向かない具材

チヂミに使う具材の中には、冷凍に向いているものとそうでないものがあります。

ニラや玉ねぎ、豚肉や海鮮などは比較的冷凍しても食感が大きく損なわれません。

一方で、じゃがいもは冷凍するとスカスカの食感になりやすいため不向きです。

もし冷凍を前提に作るなら、具材選びを工夫すると仕上がりが格段に良くなります。

| 冷凍に向く具材 | 避けたほうがよい具材 |

|---|---|

| ニラ | じゃがいも |

| 玉ねぎ | 大きく切った水分の多い野菜 |

| 豚肉・牛肉 | 特になし(工夫次第で調整可能) |

| エビ・イカなどの海鮮 | 特になし |

冷凍保存を成功させるカギは、具材選びと保存方法の工夫にあると覚えておくと安心です。

チヂミの正しい冷凍保存方法

せっかく作ったチヂミを冷凍するなら、できるだけ風味や食感を保ちたいですよね。

ここでは、冷凍保存の基本から、保存袋の使い方や期間の目安まで、失敗しないための手順を紹介します。

ちょっとしたコツを押さえるだけで、解凍後も満足度の高い仕上がりになります。

焼いた後に冷凍するのがベストな理由

チヂミは必ず焼いた後に冷凍するのが基本です。

生のままや中まで火が通っていない状態で冷凍すると、解凍時に品質が落ちる原因になります。

焼き上がったら粗熱を取り、一食分ごとに切り分けてから保存すると便利です。

| 冷凍するタイミング | 理由 |

|---|---|

| 焼いた後 | 品質が安定しやすい |

| 焼く前(NG) | 生地が劣化しやすく味が落ちる |

ラップと保存袋を使った密封の仕方

チヂミを冷凍する際は、まず1枚ずつラップでぴったり包みましょう。

その後、ジッパー付きの冷凍保存袋にまとめて入れ、できるだけ空気を抜くのがポイントです。

空気が残っていると乾燥やにおい移りの原因になるので、しっかり密封することが大切です。

| 手順 | ポイント |

|---|---|

| 1. 粗熱を取る | 水分を飛ばして冷凍焼けを防ぐ |

| 2. ラップで包む | できるだけ密着させる |

| 3. 保存袋に入れる | 空気を抜いてから密閉 |

保存期間の目安と味を保つ工夫

チヂミは約1か月を目安に食べきるのが理想です。

冷凍庫での長期保存は可能ですが、風味や食感が落ちやすくなります。

よりおいしさを保ちたいなら、保存袋に日付を書いて管理し、早めに消費しましょう。

| 保存期間 | 状態 |

|---|---|

| 2週間以内 | ほぼ作りたてに近い |

| 1か月以内 | 問題なくおいしく食べられる |

| 1か月以上 | 風味や食感が落ちやすい |

冷凍保存のコツを押さえておけば、食べたいときに取り出しても、満足度の高いチヂミを楽しめます。

冷凍チヂミを美味しく食べる解凍方法

冷凍チヂミは、解凍方法によって仕上がりが大きく変わります。

ただ温めるだけではなく、外はカリッと中はふんわりした食感を再現することがポイントです。

ここでは、電子レンジ、トースター、フライパンなどシーンに合わせた方法を紹介します。

電子レンジでの解凍のコツ

もっとも手軽なのは電子レンジです。

耐熱皿にチヂミを置き、ラップを軽くかけて600Wで1枚あたり約2分加熱するのが目安です。

まだ中心が冷たい場合は裏返してさらに1分ほど加熱すると均一に仕上がります。

加熱しすぎると硬くなりやすいので、少しずつ様子を見ながら温めましょう。

| ワット数 | 加熱時間の目安(1枚) |

|---|---|

| 600W | 約2分 |

| 500W | 約2分30秒 |

| 700W | 約1分30秒 |

トースターで仕上げてカリッとさせる方法

電子レンジで温めたあとにトースターで1〜2分加熱すると、表面が香ばしく仕上がります。

さらに、ごま油を軽く塗ってから焼くと風味がアップし、焼きたてのような食感になります。

「外カリ中モチ」を楽しみたい人におすすめの方法です。

フライパンで蒸し焼きにする方法

フライパンを使うと、冷凍のままでもおいしく仕上がります。

油を少量ひいたフライパンにチヂミを入れ、さらに水を少し加えて蓋をして蒸し焼きにしましょう。

中まで温まったら蓋を外し、両面をカリッと焼くと香ばしさが増します。

| 手順 | ポイント |

|---|---|

| 1. 油をひいたフライパンに入れる | 冷凍のままでOK |

| 2. 水を加えて蓋をする | 蒸し焼きで中まで温める |

| 3. 蓋を外して両面を焼く | 表面をカリッと仕上げる |

解凍時に失敗しないラップの使い方

水分を多く含むチヂミは、ラップをかけたまま解凍するとべちゃっとしやすいです。

電子レンジの場合はラップを軽くかける程度にして、途中で外すと余分な水分を飛ばせます。

水分調整が仕上がりの食感を左右するので、ラップの扱いには気をつけましょう。

冷凍チヂミをさらに楽しむアレンジレシピ

冷凍しておいたチヂミは、そのまま食べても十分おいしいですが、少し工夫を加えると新しい一品に変身します。

いつもの味に飽きてきたときや、食卓に変化をつけたいときに試してみてください。

薬味やタレを工夫して和風アレンジ

定番のタレに飽きたら、薬味を使った和風アレンジがおすすめです。

大根おろしとポン酢を合わせるとさっぱりとした風味になります。

ネギやしそを散らすと香りも良くなり、食欲をそそります。

あっさり食べたいときにぴったりのアレンジです。

| 和風アレンジ例 | 特徴 |

|---|---|

| 大根おろし+ポン酢 | さっぱりと軽い味わい |

| 刻みネギ+醤油 | 香り豊かで食欲増進 |

| しそ+ごまダレ | 爽やかさとコクを両立 |

チーズやソースで洋風アレンジ

チーズをのせてトースターで焼けば、まるでピザ風に変身します。

トマトソースやケチャップを添えると洋風の味わいになり、子どもにも喜ばれる一品です。

カロリーが気になる場合はチーズの量を控えめにして調整すると良いでしょう。

| 洋風アレンジ例 | 特徴 |

|---|---|

| チーズ+ケチャップ | ピザ風にアレンジ |

| バジル+トマトソース | イタリアン風の仕上がり |

| マヨネーズ+コーン | 子ども向けの甘めテイスト |

残りチヂミを使った簡単アレンジ料理

冷凍チヂミを解凍してから、別の料理にリメイクするのもおすすめです。

例えば、細かく切ってチャーハンに混ぜると独特の香ばしさが加わります。

また、卵で包んでオムレツ風にしたり、スープの具材として活用するのも面白いですよ。

「余ったチヂミも最後まで無駄なく楽しめる」のがリメイクの魅力です。

| リメイク例 | アレンジポイント |

|---|---|

| チヂミチャーハン | 刻んでご飯に混ぜると香ばしい |

| チヂミオムレツ | 卵で包んでボリュームアップ |

| チヂミ入りスープ | 具材感が増して食べ応えあり |

まとめ|チヂミを冷凍保存しておいしく楽しむコツ

ここまで、チヂミの冷凍保存から解凍、そしてアレンジ方法まで紹介してきました。

最後に大事なポイントを整理しておきましょう。

- チヂミは焼いた後に冷凍するのが基本

- 保存はラップ+保存袋でしっかり密封する

- 保存期間は約1か月以内を目安に食べきる

- 解凍はレンジ→トースターやフライパンで仕上げるとカリッとする

- じゃがいもなど冷凍に不向きな具材は避ける

- タレは後がけにすることで味も食感も良くなる

- 薬味やチーズなどでアレンジすると飽きずに楽しめる

特に重要なのは、保存前の下準備と解凍時のひと手間です。

この2つを意識するだけで、冷凍チヂミの仕上がりがぐんと良くなります。

| 工程 | ポイント |

|---|---|

| 冷凍前 | 焼き上げてから粗熱を取り、ラップと保存袋で密封 |

| 保存中 | 冷凍庫で約1か月を目安に管理 |

| 解凍時 | レンジで温めた後にトースターやフライパンで仕上げる |

冷凍保存をうまく活用すれば、チヂミを作りたてのように楽しめるだけでなく、食卓のバリエーションも広がります。

ちょっとした工夫で「冷凍してもおいしいチヂミ」が実現できるので、ぜひ試してみてください。

コメント